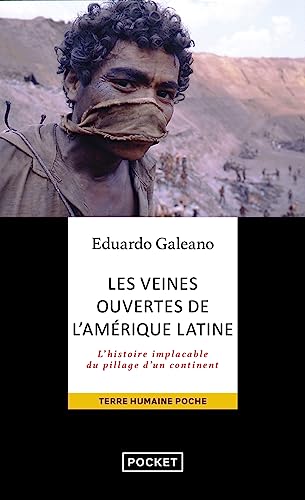

Les Veines ouvertes de l’Amérique latine

Eduardo Galeano

En 1971, alors que de nombreux pays latino-américains sont traversés par de profonds troubles politiques et sociaux, paraît Les Veines ouvertes de l’Amérique latine. Un livre sur les mécanismes d’exploitation des ressources naturelles de l’Amérique du Sud, de l’Amérique Centrale et des Caraïbes. Il est écrit par Eduardo Galeano, un journaliste uruguayen qui s’investit là sur un sujet reflétant les préoccupations de cette période tourmentée. Son analyse couvre plusieurs siècles, de la période coloniale jusqu’au début des années 1970. Les Veines ouvertes de l’Amérique latine connaît un fort succès populaire, au point de constituer encore aujourd’hui un ouvrage de référence.

Traduit de l’espagnol par Claude Couffon

480 pages

Editions Pocket,

Collection Terre humaine poche

1971

Le système colonial, source des inégalités en Amérique latine

L’objectif d’Eduardo Galeano est de comprendre et de démontrer les causes des grandes inégalités économiques et sociales qui marquent les pays latino-américains. Pourquoi, malgré leurs nombreuses ressources naturelles, ils n’ont pas connu un développement économique tel qu’il existe en Europe et en Amérique du Nord ? Pourquoi une large partie de leur population demeure dans la pauvreté ?

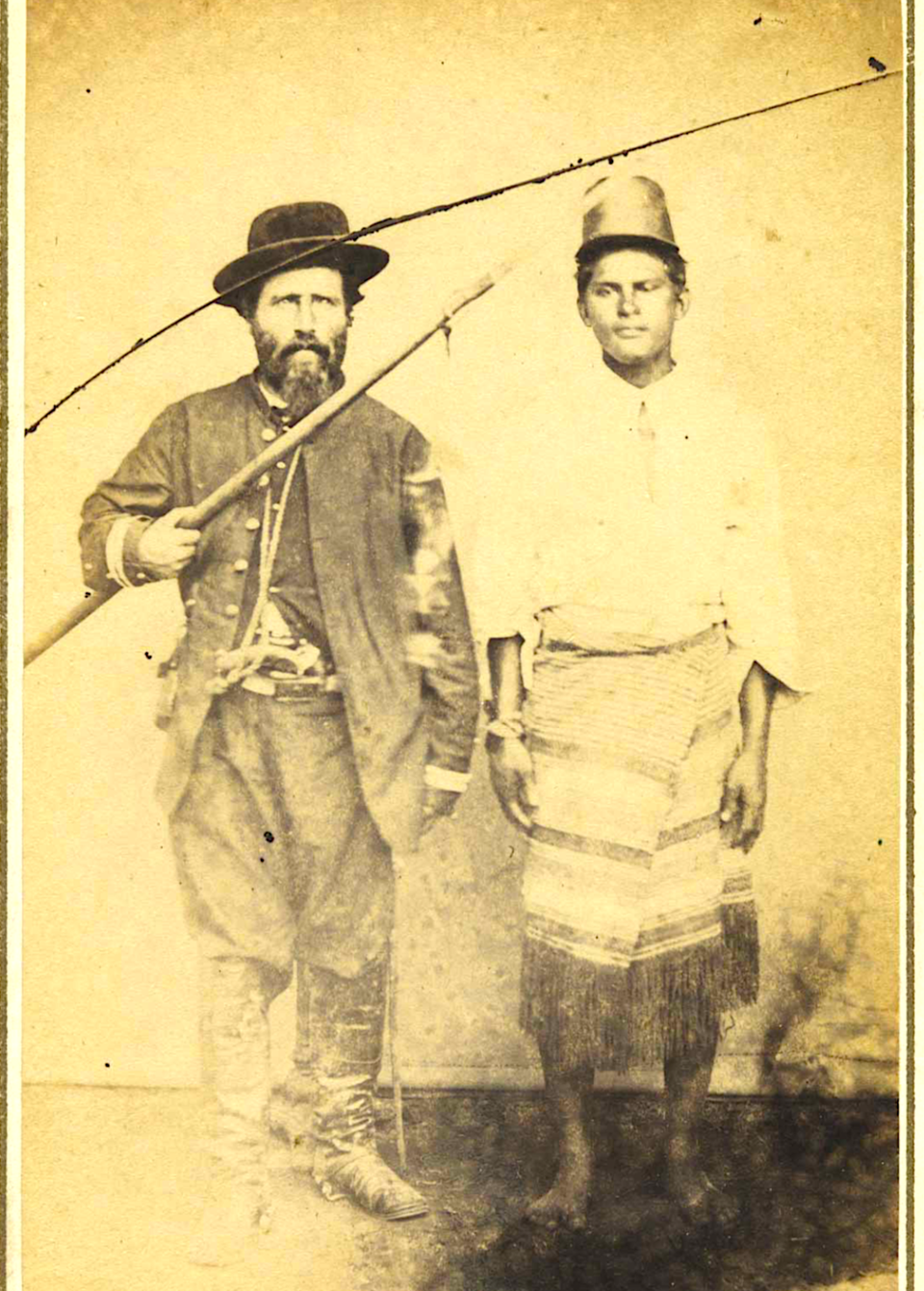

L’auteur uruguayen estime que cette situation prend d’abord sa source durant la colonisation des Amériques. Les bénéfices tirés de l’exploitation des principales ressources naturelles, telles que les mines d’or ou d’argent, les plantations de canne à sucre ou de cacao n’étaient partagés qu’entre les élites locales, les royaumes de tutelle et les négociants européens. Pour les Amérindiens, ces productions étaient synonymes de travail forcé mal rémunéré, la mita. Un moyen d’amplifier la marge des profits, tout comme la mise en esclavage des Africains capturés.

La richesse produite était peu investie au niveau local. Eduardo Galeano le déplore. Plutôt que servir au développement économique des colonies, les revenus engrangés servaient à la construction de palais et d’églises ainsi qu’à maintenir des trains de vie somptueux. Les négociants et les banquiers des autres nations européennes étaient à la fête. Le commerce avec les royaumes ibériques était un débouché lucratif pour leurs produits de luxe et leurs prêts bancaires.

Pour illustrer ce mécanisme, Eduardo Galeano prend notamment pour exemple Potosí, une ville située dans les Andes boliviennes. Elle a été édifiée, durant la période coloniale espagnole, à proximité du bien nommé Cerro Rico et de son énorme filon d’argent. Cette montagne était la plus grande source de richesse de l’empire espagnol. La ville de Potosí était florissante, parsemée d’édifices magnifiques et comptait plus d’habitants que bien des capitales européennes. Cependant dans les entrailles de la montagne, de nombreux autochtones réquisitionnés par le système de la mita y laissaient leur vie. Malgré son importance, le filon n’était pas inépuisable. La mine a fini par donner des signes de déclin, tout comme Potosí.

Eduardo Galeano pointe d’autres paramètres expliquant le développement économique précaire de l’Amérique latine. Il estime que l’étroit contrôle effectué par les couronnes d’Espagne et du Portugal sur leurs territoires d’Outre-Atlantique a été un frein. Les autorités de tutelle concentraient leur stratégie économique sur les ressources les plus rentables de leurs colonies et mobilisaient les populations locales à cette fin. C’était un système de monoactivité et de monoculture qui laissait peu de place au développement d’autres activités.

Eduardo Galeano fait un parallèle avec les colonies anglaises d’Amérique du Nord. Elles ne regorgeaient pas de minerais précieux et subissaient de ce fait peu de pression de la part des souverains anglais. Plus libres, les colons nord-américains ont ainsi pu développer une industrie locale.

Les indépendances des pays latino-américains et le maintien des dominations économiques

Les indépendances des colonies latino-américaines, au début du XIXe siècle, auraient pu constituer un nouveau point de départ. Débarrassés des tutelles des royaumes ibériques, ces nouveaux pays avaient désormais toute liberté pour orienter leur politique économique et sociale de façon plus équitable.

Eduardo Galeano fait part de tentatives, comme celle de José Gervasio Artigas, héros de la guerre d’indépendance de l’Argentine et de l’Uruguay. Il rapporte aussi l’exemple du Paraguay qui avait réussi durant les premières décennies de son indépendance à mettre en place un système économique et social développé et plus juste. Son protectionnisme se heurtait cependant aux intérêts des négociants anglais. Ces derniers avaient profité des indépendances pour s’imposer comme les partenaires économiques privilégiés des Etats latino-américains. Alliés avec les élites locales, ils contribuaient à faire perdurer le système fondé sur la monoculture et la monoactivité. Le sort d’une large partie de la population ne changeait alors en rien. Quant au Paraguay, il a été anéanti par la guerre de la Triple-Alliance qui l’a opposé au Brésil, à l’Argentine et à l’Uruguay.

Au cours du XXe siècle, les multinationales américaines se substituent aux Anglais comme partenaires privilégiés. Et selon Eduardo Galeano, ce changement d’interlocuteur ne modifie en rien les mécanismes d’exploitation économiques. Une conjonction d’intérêts commerciaux demeure toujours au détriment d’une large partie de la population. À cela, s’ajoute le volet politique. La priorité est la lutte contre le communisme. Les gouvernements qui centrent leur politique sur des mesures de justice sociales sont suspects aux yeux des Etats-Unis, des multinationales et des élites locales. Même s’ils mènent une politique modérée. Le Guatemala en fait par exemple les frais lors du coup d’État de 1954 contre le président élu Jacobo Árbenz Guzmán.

Eduardo Galeano accuse les gouvernements latino-américains de soumission face aux entreprises nord-américaines et européennes. Il estime qu’on leur donne trop de faveurs et qu’il est très difficile pour une entreprise locale de les concurrencer. Sans l’essor d’une économie nationale fondée sur une répartition équitable, il y a selon lui peu d’espoir que le sort des populations latino-américaines évolue.

Épilogue des Veines ouvertes de l’Amérique latine

Sept ans après la parution des Veines ouvertes de l’Amérique latine, Eduardo Galeano rédige un épilogue, présent dans cette édition. L’Amérique du sud s’enfonce alors dans une spirale politique macabre avec son lot de répressions féroces et de coups d’État : Uruguay et Chili en 1973 ; Argentine en 1976. Le Brésil, le Paraguay et la Bolivie sont administrés par des régimes militaires depuis plus longtemps.

Eduardo Galeano fait amèrement le constat de ces orientations despotiques et déplore le soutien que ces dictatures reçoivent des Etats-Unis et des autres puissances occidentales. En réaction à ces régimes d’oppression, des mouvements de luttes populaires se créent ; ce qui donne de l’espoir à l’auteur uruguayen. Il salue également les efforts de certains gouvernements en faveur d’une politique économique et sociale plus équitable. Le régime castriste de Cuba fait selon lui partie des exemples à suivre, malgré des signes qui montrent à cette époque une gouvernance autoritaire.

Un récit instructif, accessible et radical

Les Veines ouvertes de l’Amérique latine est un récit bien documenté. Les exemples historiques y sont nombreux. Eduardo Galeano rapporte avoir effectué quatre ans de recherches avant de passer à la rédaction de son ouvrage. La riche bibliographie atteste de l’ampleur de la tâche.

C’est un essai dense qui n’est pas pour autant rébarbatif. Il se lit facilement. Son autre atout réside justement dans son accessibilité à un large public. Vous pouvez l’aborder avec peu de prérequis économique ou historique. Les explications et argumentations sont simples et claires. Le récit est fluide. Eduardo Galeano souhaitait surtout ne pas produire un ouvrage académique. Il a usé de ses talents de journaliste pour se mettre au niveau d’un lecteur lambda. Et cela fonctionne. C’est le bouche à oreille plus que les médias qui ont permis le succès du livre.

Le point de vue d’Eduardo Galeano est radical et reflète sans aucun doute son engagement politique, ancré résolument à gauche. Son argumentation sur la persistance des rapports de domination en Amérique latine n’est d’ailleurs pas du goût de tous. Certains, comme le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, pointent sa vision trop idéologique qui leur semble caricaturale. Selon eux, les stigmates de l’ère coloniale auraient disparu et les difficultés des pays latino-américains seraient plus un problème de gouvernance.

Le contenu des Veines ouvertes de l’Amérique latine manque peut-être parfois de nuances. Il faut cependant saluer la cohérence de la démonstration d’Eduardo Galeano qui expose clairement les mécanismes d’exploitation en s’appuyant sur de nombreuses sources historiques.

Les Veines ouvertes de l’Amérique latine, le parcours d’un livre culte

Peu après sa publication, il est censuré par plusieurs dictatures latino-américaines. À commencer par le propre pays d’Eduardo Galeano, l’Uruguay. Il doit le fuir, après le coup d’État de 1973, pour s’exiler en Argentine puis en Espagne.

Loin de le faire disparaître, cette censure renforce finalement l’intérêt pour l’ouvrage. Malgré les interdictions, il circule à travers la sphère latino-américaine. Il atterrit même dans les mains de prisonniers politiques. Aujourd’hui, Les Veines ouvertes de l’Amérique latine n’a pas perdu son influence. Même s’il est controversé, il sert de base pour comprendre la logique de l’exploitation économique en Amérique latine et permet d’en débattre.

articles et livres en connexion avec ce sujet

Potosí

Livre d'Ander Izagirre

Le ciel de Lima

Livre de Juan Gómez Bárcena

La fièvre du caoutchouc

Article du blog